藤本タツキ先生による唯一無二の世界観が読者を引きつけてやまない『チェンソーマン』。衝撃的な展開が続く第二部では、多くの新キャラクターが登場し、物語はさらに複雑さと混沌の度合いを増しています。中でも、連載初期から読者の考察の中心の一つであり続けているのが、主人公デンジやアサが通う高校に突如現れた「謎の転校生」です。

彼女はその登場シーンの異様さや、「死」を示唆する言動から、当初、黙示録の四騎士の最後の一人、すなわちマキマ(支配)、ヨル(戦争)、そしてキガ(飢餓)に続く最強の存在「死の悪魔」ではないか、と多くの読者に推測されました。(なお、飢餓の悪魔キガはデビルハンター部部長として活動する別キャラクターです。)

しかし、物語の進行とともに、彼女が見せた予想外の行動や能力から、「死の悪魔」説には多くの疑問符が投げかけられています。2025年3月現在、彼女の正体は依然として謎に包まれたままであり、第二部の核心に迫る大きなミステリーの一つとなっています。

本記事では、なぜこの「謎の転校生」が「死の悪魔」ではないと考えられるのか、その根拠を以下の8つのポイントから、最新情報(2025年3月時点)を踏まえつつ徹底的に考察・解説します。

- 偽チェンソーマン戦での衝撃的な「弱さ」

- 言動と思想の矛盾(「死は救済」と自己保身)

- 特異な不死能力の性質(生気吸収)

- 偽チェンソーマンの「滅亡の一角」発言の解釈

- 「死への恐怖」希薄化説の妥当性

- 他の四騎士との比較とキャラクター像の乖離

- 正体に関する多様な可能性(眷属説、別悪魔説など)

- 作者によるミスリードの可能性

この記事を通じて、謎多き転校生の正体に関する考察を深め、「死の悪魔」説がなぜ有力ではないのかを理解することで、『チェンソーマン』第二部の物語をより多角的に楽しむための一助となれば幸いです。

1. 謎の転校生、再び注目:初期の「死の悪魔」説とその背景

物語序盤で強烈なインパクトを残した謎の転校生。彼女がなぜこれほどまでに「死の悪魔」ではないかと注目され、考察の的となったのか。その原点を振り返ります。

1-1. 衝撃の初登場:教室での奇行と「死による救済」発言(考察の原点)

彼女の初登場シーンは、今なお多くの読者の記憶に焼き付いているでしょう。第四東高等学校の教室で、名前も名乗らず涙を流す姿。そして、いじめられっ子と思しき男子生徒に近づき、「カワイソウ」と呟きながら「死をもってして 現世の苦しみから解放を…」と語りかける場面。この一連の行動は、以下の理由から「死の悪魔」を強く連想させました。

- 「死」への言及: 直接的に「死」による解放を語ることで、死を司る存在を匂わせた。

- 異様な雰囲気: 日常的な教室空間における、明らかに異質な存在感と常軌を逸した言動。

- 共感性の欠如?: 他者の苦しみを「カワイソウ」と認識しつつも、その解決策として「死」を提示する歪んだ価値観。

これらの要素が組み合わさり、多くの読者が「ついに死の悪魔が現れたのでは?」と考えるに至ったのです。

1-2. なぜ「死の悪魔」と疑われたか:四騎士と大予言という背景(当時の考察状況)

彼女=死の悪魔説が有力視された背景には、物語の根幹設定があります。

- 黙示録の四騎士: マキマ(支配)、ヨル(戦争)に続く四騎士の存在。特に、ナユタが「一番上のお姉ちゃん(=死の悪魔)がいっちばんヤバいやつ」と語るように、死の悪魔は最強格としてその登場が待望されていました。

- ノストラダムスの大予言: 1999年7月に訪れるとされる「恐怖の大王」による世界の終焉。この「恐怖の大王」の最有力候補が死の悪魔とされていました。

- 残る大物の枠: 物語が進む中で、飢餓の悪魔キガの存在も確定しました。支配・戦争・飢餓が確定したことで、残る大物は「死」のみとなり、新たに登場した強力かつ謎めいた存在である転校生に「死の悪魔」としての期待(あるいは疑念)が集中するのは自然な流れでした。

彼女の登場は、まさに読者が待ち望んでいた「最後の騎士」登場のシグナルと受け取られたのです。

2. 根拠①:偽チェンソーマン戦での「弱さ」- 死の悪魔らしからぬ戦闘能力

謎の転校生が死の悪魔ではないと考えられる最も直接的な根拠の一つが、偽チェンソーマンとの戦闘で見せた、予想を遥かに下回る戦闘能力の低さです。

2-1. 瞬殺の描写:根源的恐怖の力とはかけ離れた反応

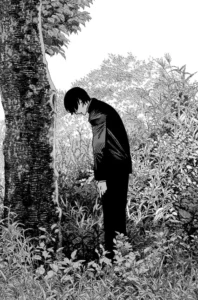

校舎屋上と思しき場所で、偽チェンソーマンに襲撃された際の描写は衝撃的でした。

- 戦闘経過: 転校生は「3秒で救ってあげます」と宣言したにも関わらず、偽チェンソーマンの攻撃に対し、回避も防御もほとんどできず、文字通り一瞬で体をバラバラに切り刻まれてしまいます。

- 死の悪魔との比較: 「死」は、闇の悪魔などと並び、人類にとって最も根源的な恐怖の一つです。その具現たる死の悪魔であれば、比較にならないほどの圧倒的な力を持つか、少なくとも容易に打ち破られることはないはずです。このあまりにも一方的な敗北は、「最強の騎士」というイメージとは真逆のものでした。

この「瞬殺」描写は、彼女が死の悪魔本人である可能性に大きな疑問符を突きつけました。

2-2. 命乞いという行動:死を司る存在の矛盾

さらに読者を驚かせたのが、バラバラにされ頭部だけになった彼女が、涙ながらに「たす…」「け…」「て」「ゆるし…」と、明確に命乞いをしたことです。

- 死の概念との矛盾: 自らが司る「死」という結末を、自身の危機においてこれほどまでに恐れ、敵に許しを請う姿は、死の悪魔としての尊厳や超越性とは著しく矛盾します。根源的な悪魔であれば、物理的な破壊を超越しているか、少なくとも人間的な「恐怖」や「命乞い」といった感情を表に出すとは考えにくいです。

- キャラクター性: この行動は、彼女が絶対的な存在ではなく、生存本能や恐怖心を持つ、ある種人間臭い(あるいは、少なくとも死の悪魔とは異なる性質を持つ)キャラクターであることを示唆しています。

この命乞いのシーンは、彼女の「弱さ」を決定づけると同時に、その正体が死の悪魔ではないことを強く印象付けるものとなりました。

2-3. 読者の反応と考察:「弱い」のは真実か、それとも…?

この一連の展開に対し、リアルタイムで読んでいた読者からは「弱い!?」「まさかの瞬殺」「ギャグ?」といった驚きや困惑の声が多数上がりました。この「弱さ」をどう解釈すべきでしょうか?

- 本当に弱い?: 死の悪魔ではない、あるいは死の悪魔だとしても何らかの理由で弱体化している可能性。

- 能力の性質?: 彼女の真価が直接戦闘ではなく、別の特殊能力(後述の生気吸収など)にある可能性。

- 演技・油断?: 相手を油断させるための演技であった可能性(ただし、命乞いの必死さは演技には見えにくい)。

- 偽チェンソーマンが強すぎる?: 偽チェンソーマンが、我々の想像以上に強力な存在である可能性。

いずれの可能性を考慮するにしても、観測された戦闘能力が「死の悪魔」の想定スペックから大きくかけ離れている事実は、彼女≠死の悪魔説の強力な根拠となります。

3. 根拠②:言動と思想の矛盾 -「死は救済」と自己保身

戦闘能力に加え、彼女の語る思想と実際の行動の間に見られる矛盾も、死の悪魔説を疑わせる重要なポイントです。

3-1. 「死は救済」思想の特異性:死の悪魔の思想としては不自然?

初登場時に語った「死をもってして 現世の苦しみから解放を…」という思想。これは死の悪魔固有の思想と言えるのでしょうか?

- 思想の解釈: 生を苦しみと捉え、死を解放と見なす考え方自体は存在します。しかし、「死」そのものである悪魔が、このようなある種「慈悲的」とも取れる(あるいは歪んだ形での憐憫ですが)思想を持つかは疑問です。悪魔は基本的に人間の恐怖を糧とし、人間を害する存在として描かれることが多いです。

- 他の根源的悪魔との比較: 例えば、闇の悪魔は人間を理解不能な恐怖で圧倒するだけであり、そこに「救済」といった概念は介在しませんでした。死の悪魔も同様に、もっと絶対的で、人間の価値観を超えた存在である方が自然ではないでしょうか。

この「死は救済」という思想自体が、死の悪魔本人のものとしてはどこか不自然さ、あるいは人間的な解釈が入り込んでいるような印象を与えます。

3-2. 自己保身(命乞い)との決定的な乖離:思想と行動の不一致

この「死は救済」思想と最も矛盾するのが、前述した命乞いの場面です。

- 二枚舌な態度: 他者には死による解放を説きながら、自身の死は全力で回避しようとする。この態度は、一貫した思想を持つ存在としては極めて不自然です。

- 死への恐怖: 彼女自身が「死」を恐れていることを明確に示しており、「死は救済」という言葉が上辺だけのものである可能性、あるいは彼女自身が「死」という概念を完全には体現していない(=死の悪魔ではない)可能性を示唆します。

この思想と行動の明確な乖離は、彼女のキャラクター性に対する大きな疑問点であり、死の悪魔本人である可能性を低める要因です。

4. 根拠③:特異な不死能力の性質 -「生気吸収」は死の能力か?

彼女が持つ、バラバラにされても復活する驚異的な不死・再生能力。その「性質」もまた、彼女が死の悪魔ではないと考える根拠になります。

4-1. 生気吸収による再生メカニズム:他者の「生」への依存

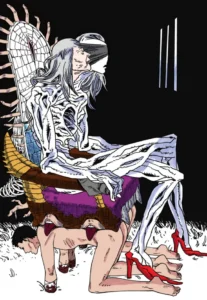

彼女の再生は、近くにいた男子生徒(絆創膏くん)から急速に何か(生気や寿命?)を吸収することで成り立っていました。

- 能力の仕組み: 他者の生命エネルギーを糧として、自身の肉体を再生・維持する能力。

- 「死」との関連性: この能力は、「死を与える」「存在を消滅させる」といった死の悪魔に期待される能力とは大きく異なります。むしろ、他者の「生」を奪い、自身の「生」を繋ぐという、非常に「生」に執着・依存した能力に見えます。

「死」の概念とは対極にあるような「生」のエネルギーを利用する点が、彼女の能力の最大の謎であり、死の悪魔説への疑問を深めています。

4-2. 「死」ではなく「生/寿命」関連能力の可能性:他の悪魔との比較

この生気吸収能力から、彼女の正体として以下のような可能性が考えられます。

- 寿命の悪魔/老いの悪魔: 他者の寿命や若さを奪う能力として解釈可能。絆創膏くんが衰弱(老化?)した描写とも一致。

- 生の悪魔: 「生」そのものを操る、あるいは「生」に異常に執着する悪魔。自身の生存のために他者の生を喰らう。

- 寄生系の悪魔: 他者に寄生し、その生命力を吸い取るタイプの悪魔。

これらの悪魔であれば、生気吸収能力は自然なものとして説明できます。一方で、死の悪魔であれば、もっと概念的で抗いようのない「死」そのものを押し付ける能力(例えば、存在確率を操作する、因果律を捻じ曲げて死に至らしめるなど)を持つ方が自然ではないでしょうか。

以下の表は、死の悪魔に期待される能力と、謎の転校生の観測された能力を比較したものです。

| 特徴 | 死の悪魔(想定される能力) | 謎の転校生(観測された能力) | 解釈 |

| 基本概念 | 生命活動の停止、存在の終焉 | 他者の生命エネルギー吸収による自己再生 | 「死」とは逆の「生」への依存性が強い |

| 作用対象 | あらゆる生命体、あるいは概念そのもの? | 接触した生命体 | 限定的、物理的接触が必要? |

| 能力の性質 | 不可逆的な死、存在抹消、概念操作? | 他者の衰弱と自身の再生 | 「奪う」「生き永らえる」能力であり、「殺す」能力ではない |

| 戦闘スタイル | 圧倒的、回避不能、概念的攻撃? | 直接戦闘は不得手?再生能力による耐久戦? | 根源的恐怖としての直接的な強さが見られない |

4-3. 能力に関する未解明な点:服の再生と能力の本質

細かな点ですが、彼女が再生する際に、破れたはずの衣服まで元通りになる描写も、能力の本質に関する疑問を投げかけています。

- 疑問点: なぜ無機物である服まで再生するのか?

- 解釈の可能性: 作画上の都合、ギャグ要素、あるいは彼女の能力が単なる肉体再生にとどまらず、ある程度広範な「状態復元」能力である可能性。

この点は些末かもしれませんが、彼女の能力がいまだ完全には解明されておらず、単純な「死の能力」とは言い切れない複雑さを持っていることを示唆しています。

5. 根拠④:偽チェンソーマンの「滅亡の一角」発言の解釈

謎の転校生を襲撃した偽チェンソーマンが放った「滅亡の一角を担う 貴様を殺す」というセリフ。これも彼女の正体を考察する上で重要な手がかりです。

5-1. 発言の対象は誰か:転校生を指す言葉の意味

このセリフが、他ならぬ「謎の転校生」に向けて発せられたことは明白です。

5-2. 「一角」が示唆するもの:死の悪魔本体ではない可能性

「滅亡の一角」という表現は、文字通り解釈すれば「滅亡という大きな事象を構成する一部分」という意味になります。

- 死の悪魔との比較: ノストラダムスの大予言における「恐怖の大王」であり、四騎士最強とされる死の悪魔が、「滅亡の一部分」と表現されるのは不自然に感じられます。彼女こそが「滅亡そのもの」あるいは「滅亡の中心」と表現される方が自然でしょう。

- 示唆される立ち位置: この言葉は、彼女が滅亡を引き起こす主要因(=死の悪魔本体)ではなく、それに関連する要素の一つ、あるいはより大きな存在(死の悪魔?)に連なる一部(眷属など)であることを示唆している可能性があります。

5-3. 偽チェンソーマンの正体と発言の信憑性

ただし、この発言の解釈には注意も必要です。

- 発言者の不明性: 偽チェンソーマン自身の正体や目的、そして彼がどこまで世界の真実や予言の内実を知っているのかは不明です。彼の認識が正しいとは限りません。

- 限定的な根拠: あくまで一つのセリフであり、これだけで彼女の正体を断定することはできません。

とはいえ、作中で提示された数少ない直接的な手がかりとして、この「滅亡の一角」という言葉は、彼女が死の悪魔本体ではない可能性を示唆する重要な要素として考慮すべきです。

6. 根拠⑤:「死への恐怖」希薄化説の妥当性再検討

彼女の「弱さ」を説明するために一時浮上した「死への恐怖が薄れたために死の悪魔が弱体化した」という説について、改めてその妥当性を検討します。

6-1. 弱体化説の論点整理

この説は、「悪魔の強さは恐怖に比例する」という設定に基づき、死が日常化した世界では死への恐怖が薄れ、死の悪魔も弱くなったのでは?というものでした。

6-2. なぜこの説だけでは説明困難か:根源的恐怖とマキマの証言

しかし、この説には以前から指摘されている通り、以下の問題点があります。

- 根源的恐怖の普遍性: 「死」は最も根源的で避けられない恐怖であり、時代や環境によってその本質的な恐怖度が大きく変動するとは考えにくい。

- マキマの証言: チェンソーマンが「死以外の結末」を消したことで、むしろ「死」の絶対性が増し、恐怖が純化・強化された可能性すらある。

6-3. 弱さの説明としての限界:他の要因の考慮

加えて、謎の転校生が見せたのは単なるパワー不足だけでなく、精神的な脆さ(命乞い)や能力の特異性(生気吸収)なども含まれます。これらを「死の恐怖の希薄化」だけで説明するのは困難です。

結論として、この弱体化説は、謎の転校生の描写を説明する根拠としては弱く、むしろ彼女が「死の悪魔ではない」からこそ、そのような描写がされていると考える方が自然です。

7. 根拠⑥:他の四騎士との比較とキャラクター像の乖離

謎の転校生が死の悪魔(=四騎士の長姉)である可能性を考える上で、彼女のキャラクター像が、これまでに描かれてきた他の四騎士(マキマ、ヨル、キガ)のアーキタイプ(原型)や、根源的悪魔に期待されるイメージから乖離している点も無視できません。

7-1. 感情の不安定さと一貫性の欠如

前述の通り、彼女は初登場時の涙や命乞いの場面で見られるように、感情の起伏が激しく、不安定に見えます。また、「死は救済」という思想と自己保身行動の矛盾も、キャラクターとしての一貫性を欠いている印象を与えます。これは、目的遂行のために冷徹に行動するマキマやキガ、あるいは自身の渇望(戦争)に忠実なヨルといった、他の騎士たちの比較的はっきりとした行動原理とは対照的です。

7-2. 根源的存在としての威厳・超越性の欠如

死の悪魔は、闇の悪魔などと同様に、人間の理解を超えた根源的な恐怖の具現であると考えられます。そのような存在であれば、絶対的な力、揺るぎない意志、他者を寄せ付けない威厳や超越性を持っていると期待されます。しかし、謎の転校生には、そうした「格」のようなものが感じられません。むしろ、人間的な弱さや未熟さを覗かせることがあります。

7-3. 瞳の描写の曖昧さ

四騎士共通とされるグルグル模様の瞳についても、彼女の場合、明確に他の騎士と同様の模様が描かれているか確信が持てない場面があります。もし意図的に異なる描写がされている、あるいは明確な描写が避けられているのであれば、それは彼女が他の騎士とは異なる存在、あるいは不完全な状態であることを示唆しているのかもしれません。

これらの点を総合すると、謎の転校生は、我々が「死の悪魔」あるいは「四騎士の長姉」という言葉から想像するキャラクター像とは、多くの点で異なっていると言えます。

8. 根拠⑦:謎の転校生の正体に関する考察:死の悪魔以外の可能性

謎の転校生が死の悪魔ではないとしたら、一体何者なのでしょうか? 2025年3月現在、彼女の正体は未解明ですが、これまでの描写からいくつかの可能性が考察されています。

8-1. 最も有力な説:「死の悪魔の眷属」または関連存在

偽チェンソーマンの「滅亡の一角」発言や、死の悪魔本体にしては不自然な描写が多いことから、彼女が死の悪魔に仕える眷属や、その力を一部受け継いだ分身のような存在である、という説は根強くあります。

- 根拠: 死に関連する言動、しかし本体ほどの力や威厳がない点、不死性など。

- 可能性: 死の悪魔本体は別に存在し、彼女はその先兵や一部である。

8-2. 能力に基づく説:「寿命の悪魔」「老いの悪魔」「生の悪魔」等

彼女の特異な「生気吸収」能力に着目した説です。

- 根拠: 能力の性質が「死」よりも「寿命」「老い」「生」といった概念に近い。

- 可能性: これらの概念を司る、まだ名前が登場していない悪魔。

8-3. 意外な説:「血の悪魔(パワー転生体)」「天使の悪魔(転生体)」等

過去に登場したキャラクターとの関連性を指摘する声も少数ながら存在します。

- 根拠: 不死性(血の悪魔)、寿命操作との類似性(天使の悪魔)、不安定なキャラクター性など。

- 可能性: 低いと考えられますが、藤本作品では予想外の繋がりが描かれることもあるため、完全には否定できない。

8-4. 全く新しい「未知の悪魔」の可能性

上記のいずれでもなく、全く新しい概念を持つ未知の悪魔である可能性も十分に考えられます。

- 根拠: 作者の創造性、既存の枠にとらわれない展開。

- 可能性: 人間が漠然と抱く恐怖(例えば「忘却の悪魔」「孤独の悪魔」など、作中で未登場の概念)から生まれた悪魔。

現時点では確定的な情報はなく、これらの可能性の中から真実が明らかになる時を待つしかありません。

9. 根拠⑧:作者によるミスリードの可能性

これまでの考察は、作中の描写を素直に読み解いた結果ですが、『チェンソーマン』においては作者・藤本タツキ先生による巧妙なミスリードの可能性を常に念頭に置く必要があります。

9-1. 読者の予想を裏切る展開

藤本先生は、読者の予想や期待を心地よく裏切る展開を得意としています。謎の転校生を当初「死の悪魔」と強く匂わせたこと自体が、壮大なミスリードの始まりである可能性は十分にあります。

9-2. 「弱さ」や「矛盾」の真意

彼女が見せた「弱さ」や「言動の矛盾」も、額面通りに受け取ってよいとは限りません。

- 一時的な状態?: 何らかの理由で力を制限されている、あるいは特定の条件下でのみ真価を発揮する?

- 計算された演技?: 命乞いすらも、他者を油断させるための高度な演技である可能性?

- 「死」の概念の再定義?: 我々が考える「死の恐怖」や「死の悪魔の強さ」とは全く異なる形で、「死」という概念が描かれる可能性?

9-3. 考察の前提を覆す可能性

「弱いと見せかけてるだけでは」「この弱いのも含めてブラフに思えてきた」といった読者の声があるように、現状の描写がすべてフェイクである可能性も否定できません。もしかしたら、我々の前提(死の悪魔は絶対的に強いはず、など)自体が間違っており、彼女こそが予想外の形で死の悪魔本人である、というどんでん返しも考えられます。

とはいえ、現時点での情報から最も蓋然性の高い結論は「彼女は死の悪魔ではない」というものですが、常に他の可能性を視野に入れておくことが、『チェンソーマン』を楽しむ上で重要と言えるでしょう。

10. 結論と今後の展望:謎多き転校生とチェンソーマン第二部の行方

本記事での考察をまとめると、謎の転校生が「死の悪魔」本人である可能性は極めて低いと言えます。

10-1. 考察の要約:謎の転校生≠死の悪魔である蓋然性

彼女が死の悪魔ではないと考えられる主な理由は以下の通りです。(全8点)

- 戦闘能力の低さ: 偽チェンソーマンに瞬殺され、命乞いをした。

- 言動の矛盾: 「死は救済」と言いつつ自己保身に走る。

- 能力の特異性: 死ではなく「生」や「寿命」に関連する生気吸収能力。

- 偽チェンソーマンの発言: 「滅亡の一角」という表現。

- 弱体化説の限界: 「死の恐怖」希薄化だけでは説明困難。

- キャラクター像の乖離: 他の騎士や根源的悪魔のイメージと異なる。

- 正体の多様な可能性: 眷属説や別悪魔説など、他の可能性の方が有力。

- ミスリードの可能性: 作者の意図により、描写が真実とは限らない。

これらの根拠は、総合的に見て、彼女が死の悪魔ではないことを強く示唆しています。

10-2. 未解明な正体:最大のミステリーの一つ

では、彼女の真の正体は何なのか? これは『チェンソーマン』第二部における最大のミステリーの一つであり、今後の物語展開の鍵を握る要素です。彼女の正体が明らかになる時、物語は大きく動くはずです。

10-3. 今後の展開予測:彼女の役割と真の死の悪魔

- 彼女の役割: 彼女はノストラダムスの大予言において、どのような役割を担うのか? 偽チェンソーマンが言うように「滅亡の一角」なのか? デンジやアサ、キガ、ナユタとどう関わっていくのか?

- 真の死の悪魔: 彼女が死の悪魔でないとすれば、本物の死の悪魔はいつ、どこで、どのように登場するのか? その力はどれほどのものなのか?

- 他の謎との関連: 偽チェンソーマンの正体、キガの真の目的、公安の動きなど、他の謎と彼女の正体がどう結びつくのかも注目点です。

彼女の正体判明は、第二部のクライマックスに向けた重要な転換点となる可能性があります。

11. まとめ:謎の転校生の正体を探り、物語の深層へ

本記事では、最新情報(2025年3月時点)に基づき、『チェンソーマン』の謎の転校生が死の悪魔ではないと考えられる8つの根拠を徹底的に考察しました。彼女の正体は依然として不明であり、飢餓の悪魔キガとは別人です。

戦闘能力、言動、能力、他のキャラクターとの比較など、様々な角度から見ても、彼女が死の悪魔本人であるとするには不自然な点が多く存在します。彼女の真の正体、そして本物の死の悪魔の登場は、今後の『チェンソーマン』から目が離せない最大の理由の一つと言えるでしょう。

提示される断片的な情報を繋ぎ合わせ、彼女の正体、そして物語の深層に思いを馳せることこそ、『チェンソーマン』を読む醍醐味の一つです。今後の展開に期待しつつ、この壮大な物語を見守っていきましょう。

コメント